Über mich

Wie ich gelernt habe, dass gute Arbeit mehr ist als Struktur – und wieso ich heute Menschen begleite, die eine neue Kultur des Miteinanders schaffen wollen.

Ich bin auf einem Reitverein groß geworden.

Meine Eltern waren Reitlehrer – das Gelände war riesig, frei, voller Möglichkeiten. Als Kind war das mein Abenteuerspielplatz. Wir sind über die Wege geschlichen, haben uns in Büschen versteckt, haben Burgen aus Säcken mit Sägespänen gebaut. Und obwohl ich diesen Ort so lebendig in Erinnerung habe, war meine Kindheit auch still. Ich war oft allein.

Meine Eltern haben viel gearbeitet, zehn bis zwölf Stunden am Tag, oft auch über das Wochenende. Das war normal. Nähe, Zeit, Orientierung – das gab es wenig. Was ich früh gelernt habe: Wenn du etwas willst, musst du es selbst in die Hand nehmen.

Ich war also ein sehr selbstständiges Kind. Ein Kind, das viele Fragen gestellt hat und aufgebrochen ist, um Antworten zu finden.

Ein Nerd im falschen Berufsfeld

In der Schule war ich ein Nerd, ein Streber. Naturwissenschaften, Logik, Muster erkennen – das lag mir. Ich mochte das Denken in Modellen und Systemen. Das Lösen von Rätseln.

Später habe ich Chemie studiert. Weil mir die naturwissenschaftlichen Rätsel gefielen.

Das Studium hat mir sehr gefallen - die Arbeit in der Forschung nicht. Bachelor, Master, Doktorarbeit – alles trotzdem durchgezogen. Ich habe promoviert in einem hochspezialisierten Bereich der Nanotechnologie: Lab-on-a-Chip-Systeme mit paramagnetischen Mikropartikeln.

Auf dem Papier: Erfolg.

Innen drin: eine Leere.

Ich habe das Thema spannend gefunden – theoretisch. Aber die Arbeit im Labor hat mich nicht erfüllt. Ich hatte keinen inneren Bezug. Ich habe keine Fachbücher gelesen, keine Neugier gespürt. Ich war gut – aber nicht gerne.

Rückblickend glaube ich: Ich habe mich damals selbst nicht wirklich gespürt. Ich wusste nicht, was ich will. Was meine wirklichen Bedürfnisse sind.

Und dann kam die Bühne.

In der Promotionszeit bin ich zufällig bei einer universitären Theatergruppe gelandet. Ich wollte mal was anderes probieren. Erst klassisches englisches Theater, dann Improvisationstheater. Ich hatte keine Ahnung, wie sehr mich das verändern würde.

Dort habe ich zum ersten Mal erlebt, was entsteht, wenn Menschen sich zeigen dürfen – wirklich zeigen.

Mit allem, was unangenehm ist. Mit Peinlichkeit, Unsicherheit, Stille. Und was passiert, wenn ein Raum das halten kann.

Wir haben Übungen gemacht, die dir einiges abverlangen. Kinderspiele vor Erwachsenen. Blamieren als Methode. Und plötzlich war da nicht Scham – sondern Vertrauen.

Vertrauen, das nicht auf Professionalität basiert, sondern auf Menschlichkeit.

Und ich habe gemerkt: Das ist es. Das ist das Fundament, auf dem ich stehen will.

Ich habe angefangen, mich für Gruppenprozesse zu interessieren. Für Dynamiken. Für Statusverhalten. Für Kommunikation, die nicht in der Sprache liegt, sondern im Raum dazwischen.

Und ich habe meine kreative Seite entdeckt. Stücke aufgeführt. (Impro-)Theatergruppen gegründet.

Irgendwann kam das Design Thinking

Ein Professor aus Spanien, der im Silicon Valley gearbeitet hatte, hat uns einen Kurs gegeben. Kein Frontalunterricht – sondern reingeworfen, mittendrin, ganz nah an echten Problemen. Und ich dachte plötzlich:

Warte mal – das hier… das ist ja wirklich kreativ UND sinnvoll.

Kunden-Empathie. Beobachtung. Brainstorming. Co-Kreation. Prototyping. Testen mit der Nutzer:in.

Nicht: "Wir bauen etwas und hoffen, dass es jemand braucht."

Sondern: "Wir verstehen zuerst, was wirklich gebraucht wird."

Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Fachliteratur in der Freizeit gelesen. Ich konnte nicht aufhören. Ich habe verschlungen, was ich finden konnte. Und ich habe gespürt: Hier liegt mein Zugang zu Arbeit. Nicht im Labor. Nicht im stillen Kämmerlein. Sondern im Kontakt.

In Fragen wie: Warum handeln Menschen, wie sie handeln? Welche Probleme haben Nutzer:innen - und wo steckt ein Businessmodell in einer möglichen Lösung? Welche Rahmenbedingungen braucht ein kreatives Entwicklungsteam, damit es funktionierende Lösungen erarbeitet?

Der erste Versuch, etwas Eigenes zu bauen

Kurz danach habe ich mit zwei Freunden ein Social Startup gegründet: Perspective Daily. Wir wollten ein Nachrichtenportal entwickeln, das nicht nur Probleme zeigt, sondern Lösungen.

Wir haben ein Jahr lang vorbereitet.

500.000 Euro über Crowdfunding eingesammelt.

Die Redaktion aufgebaut. Die Idee war gut.

Aber ich habe gemerkt: Ich brenne nicht für den Betrieb. Ich brenne für den Aufbau. Für das Denken davor. Für die Strukturen. Für den Sinn dahinter.

Und ich habe gemerkt, dass ich nicht gut mit Konflikten umgehen kann, wenn sie zu lange unausgesprochen bleiben. Dass ich Klarheit brauche, um mich wohlzufühlen – und dass ich nur dort wirken kann, wo Offenheit wirklich gewollt ist.

Heute begleite ich Unternehmen und Teams, die mehr wollen als Methodenwissen. Die eine Arbeitskultur schaffen wollen, die sich lebendig anfühlt – nicht nur effizient.

Ich arbeite mit Führungskräften, die bereit sind, sich selbst zu reflektieren.

Die nicht alles kontrollieren wollen.

Sondern Rahmen schaffen, in dem Menschen wirklich Verantwortung übernehmen können.

Ich verändere keine Menschen. Ich verändere Systeme.

Und ich weiß, dass sich Verhalten verändert, wenn das System stimmt.

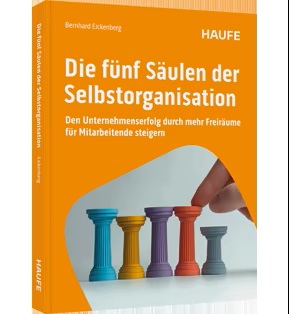

Mein Modell: Die Fünf Säulen der Selbstorganisation

Über die Jahre ist daraus ein Modell entstanden, das ich in meinem Buch ausführlich beschreibe. Es geht um fünf Säulen, die in jedem Team, in jeder Organisation wirken – oder eben fehlen:

Selbstbestimmung

Alignment

Transparenz

Motivation

Kompetenz

Alle fünf stehen auf einem gemeinsamen Fundament: Vertrauen.

Wenn Vertrauen fehlt, nützt die schönste Methode nichts.

Wenn Vertrauen da ist, wird Kommunikation ehrlich, Konflikte werden lösbar – und Arbeit bekommt Sinn.

Für wen ich das tue

Ich arbeite am liebsten mit Menschen,

die systemisch denken,

die nicht perfekt, aber aufrichtig sind,

die nicht Spielchen spielen, sondern gestalten wollen.

Meine Lieblingskunden sind oft Führungskräfte in KMUs oder Startups, manchmal auch in mittelgroßen Unternehmen.

Sie sind oft nerdig. Denken viel. Fühlen viel.

Und haben verstanden, dass Arbeit kein kaltes System sein darf – sondern ein lebendiges Miteinander.

Ich helfe ihnen, die Puzzleteile zusammenzubringen, um so ein Miteinander zu schaffen.

Dort, wo sie wissen, dass es noch besser gehen müsste – aber noch nicht genau sehen, wo sie ansetzen können.

Was ich mir wünsche

Ich wünsche mir eine Arbeitswelt, in der Menschen gerne montags zur Arbeit gehen.

In der Verantwortung nicht "abgeladen", sondern geteilt wird.

In der Führung bedeutet: Räume halten – nicht Druck machen.

Und ich wünsche mir, dass wir als Gesellschaft verstehen:

Es geht nicht darum, Menschen zu optimieren.

Es geht darum, Systeme zu gestalten, in denen Menschen sich entfalten können.

Wenn du das auch so siehst – und nach einem Sparringspartner suchst, der mitdenkt, mitfühlt und mit dir neue Wege geht:

Dann lass uns sprechen.